MONTMARTRE

5 avril 2025

Dans la splendide lumière d’une matinée de printemps, le groupe au complet se retrouve place des Abbesses : 25 étudiants et 4 animatrices.

Catherine H. qui a accepté de guider cette balade en l'absence de Marie-Claire, rappelle la présence d’une abbaye royale prestigieuse, que l'on va trouver sur le parcours, avant d'entamer la montée des marches pour accéder à la Basilique, en faisant un détour par le mur des "Je t'aime".

Devant le mur des « Je t’aime », dans le square tout proche, chacun cherche la langue de son pays admirant à travers les calligraphies diverses l’expression universelle d’un espoir, d’un rêve, d’une attente: les murs divisent, celui-ci rassemble. Utopie?

L'histoire de la basilique est rappelée dans le contexte très particulier de fin de guerre civile, après l'épisode douloureux de la Commune de Paris. La construction est décidée pour réparer le mal commis de part et d’autres. L’édification est difficile, parce que la butte Montmartre est trouée par les anciennes carrières de gypse. Creusement de 83 puits jusqu’à la roche dure. Remplissage de ces trous par des pierres: 83 piliers supportent l’église. La terre déblayée servira à faire la place du Tertre et aplanir les rues qui entourent l’édifice. Le choix architectural d’un style néo-byzantin n’a pas été du goût de tous les Parisiens… Sa blancheur est due à une pierre aux propriétés particulières: pierre de Chateau-Landon, qui contient du calcin.

L’écrivain Colette disait que « le style, c’est le mauvais goût de nos prédécesseurs, quand il a pris la force de l’habitude ».

En haut des marches, la vue est époustouflante, mais un groupe important comme le nôtre a du mal à trouver une place pour faire des photos!

On aperçoit le square Nadar, avec la statue du chevalier de La Barre, exécuté pour blasphème. Cet épisode rappelle la violence des tensions, au 18e siècle, entre l’Eglise et les philosophes des Lumières, Voltaire surtout.

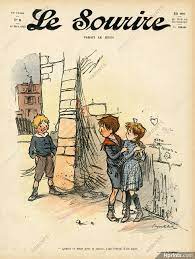

Brève évocation d'un certain Francisque Poulbot, lui-même sans enfant, qui s’émeut de leur sort. Dessinateur dans un journal, il met son talent à leur service: il les décrit, les « croque », vante leur courage, s’amuse de leur liberté de ton, face aux conventions des bonnes manières, mais surtout alerte sur leurs conditions de vie et leur ouvre un dispensaire où ils sont soignés gratuitement. Son nom Poulbot devient alors l’image du « Gosse de Montmartre », insolent et drôle.

Après un passage par le parvis de l'église St Pierre de Montmartre, ancienne abbaye royale établie depuis le 12e siècle, on aperçoit au loin la place du Tertre, bondée de touristes, on prend la direction de la rue du Mont Cenis. Une vue plongeante sur l’escalier fait prendre conscience de la raideur des pentes, des difficultés de la vie urbaine, quand on n’a que ses jambes pour circuler. On arrive au musée de Montmartre : évocation de la vie artistique intense de la fin du 19è, les peintres les plus célèbres sont venus vivre et travailler à Montmartre, mais aussi des musiciens, des écrivains.

Et l'on arrive à côté du petit vignoble dont l’activité a été créée par l’abbaye et abandonnée au milieu du 19e siècle: à dire vrai, le vin n’est pas très bon, le coteau est sur le versant nord, l’ensoleillement rare…mais, en 1930, les riverains préfèrent la replanter plutôt que de voir pousser des immeubles prévus par un promoteur aux ambitions démesurées.

Au pied de la vigne se trouve le cabaret Le Lapin agile (le lapin à Gilles). On raconte l’histoire de la queue d’un âne utilisée pour peindre un tableau, ce qui permet de se moquer des critiques d’art qui s’érigent en juges pour « refuser » ce qui peut ou ne peut pas être exposé dans un salon…

On passe devant la maison Rose, un restaurant inaugurée en 1908 par une danseuse française, Germaine Pichot, amie de Picasso, et qui devient un lieu de rencontre des artistes de Montmartre tout au long du 20e siècle.

Puis on découvre le square où se dresse la statue de Saint Denis : occasion de faire un peu d’histoire ancienne: l’étymologie du mot Montmartre, mont des Martyrs, rappelle la présence ancienne et cachée des premiers chrétiens. La légende de l'évêque Denis, décapité, prenant sa tête dans ses mains et marchant vers son lieu de sépulture (l’actuel basilique de Saint Denis, à 7 kilomètres de là) est très populaire.

La place Marcel Aymé amuse le groupe: l’histoire loufoque du passe-muraille, titre du célèbre roman de Marcel Aymé, se moque d’une bureaucratie étouffante, livrée au pouvoir des « petits chefs ».

Le moulin de la Galette, n'est plus qu'un monument peint, photographié et raconté. Il sert d'enseigne au restaurant situé en-dessous. Il fut le prétexte d'un célèbre tableau de Renoir ''Le Bal du Moulin de la Galette''

En descendant la rue d’Orchampt, on passe devant la maison de Dalida, et on arrive sur la place du Bateau Lavoir: la cité des artistes. La liste est longue de ceux qui y logèrent, Picasso entre autres. Conditions de vie précaires, inconfort, insalubrité…mais loyers très modestes, effervescence de rencontres multiples, parfois orageuses. Le déclin de Montmartre commence après la 1ère guerre mondiale, Montparnasse prend le relais.

Et notre promenade se termine devant un restaurant de charme, « la cantine de Sam », non loin de l’épicerie qui a servi de décor au film Amélie Poulain.

Avant de se séparer, le groupe remercie chaleureusement Catherine pour son exposé savant, drôle et ponctué d'anecdotes, qui nous a permis de voir ce lieu si connu d'une autre manière.

Merci à Martine et à Marie-Françoise pour les photos.